|

|

|

| 3上一篇 |

|

|

|

||||

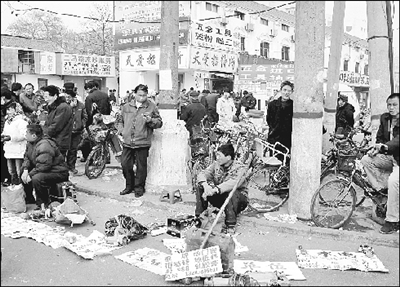

本报记者 余英茂 文/图 我省不存在“用工荒” 核心提示 眼下,“用工荒”正成为社会关注的焦点。 今年的“用工荒”比以往来得更早、更猛。为了吸引农民工,西部地区“用家乡感情留人”,东部企业除了提高工资,还雇用大巴车进村接农民工返城,构成了春节后的一道别样风景。 作为全国第一劳务输出大省,河南是否存在“用工荒”?日趋常态化的“用工荒”,对我省是喜还是忧?记者展开了调查采访。 河南未现“用工荒” “用工荒”并非是个新词语。 记者发现,从2004年春天开始,“招工难”、“用工荒”的报道就屡见报端,并且规模越来越大,范围越来越广。 往年,“用工荒”主要集中在珠三角、长三角等沿海地区,今年“用工荒”不仅在春节前就露出端倪,而且节后的覆盖面更广,四川、安徽、湖南等劳务输出省份也出现了程度不同的“招工难”现象,这些省份纷纷打出“亲情牌”,展开“截留战”,引导农民工留在省内就业。 “招工难”,是时下很多用工单位的共同感受。据一家人力资源网站2月14日发布的报告预测,今年春节后,全国整体用工缺口比例在10%~20%,企业用工缺口填补难度加大、周期更长。 不仅沿海地区出现用工荒,内地也出现不同程度的招工难。春节前,郑州的宾馆、家政、食品、餐饮、纺织服装等行业就遭遇人手短缺的窘境,纷纷涨工资、发礼品以留人。春节过后,记者在省会街头采访,随处可见各类店面的玻璃橱窗上贴着醒目的“招工”、“诚聘”广告。在东明路行走了几百米,记者看到的5家饭店都贴出了招聘广告,有的还许诺“福利待遇优厚”。 2月18日,省人力资源市场举行2011“春风行动”农民工专场招聘会,78家企业现场提供岗位5600个,求职的只有3520人,达成意向的仅有2180人。郑州一家服装企业欲招工100多人,仅招来40多人,巩义一家星级酒店招聘100多名服务员,却所获无几。 对于招工难,劳动密集型企业感受颇深。郑州一家知名速冻食品企业人力资源部经理李媛媛觉得招工一年比一年难:“我们企业每年员工流失率在30%~40%,熟练工更是缺。我们经常要到不同的县市招人,为吸引农民工不但提高了工资待遇,还推出‘稳定奖’,规定老员工介绍来新员工,就进行双向奖励。” 在我省机械制造、服装加工等行业,进村招工、介绍新工人付给介绍费,早已是多数企业的通行做法。滑县是个劳务大县,农村富余劳动力达50万人,该县劳动就业服务局副局长李洪军却无奈地说,目前该县用工缺口达1万多人。该县一位企业经理在电话中向记者抱怨说:“现在的农民工比较挑剔,要么招不来人,要么是来了待不长久。” 郑州二马路是农民工自发形成的劳务市场,2月23日,记者看到这里挤满了找活干的农民,他们面前都放有一张张写着木工、油漆工、电焊工、杂工等求职意向的“广告”,农民工们感觉如今找活儿不难,但找个工资、福利待遇让人满意的活儿并不容易。此情此景,同“招工难”现象形成了鲜明的对比。 说到“用工荒”,刚下火车来到二马路求职的信阳农民张秋生不由得笑了:“河南是民工窝,咋会缺民工呢?要说缺也是短期的,只是在春节前到元宵节这一段。”他告诉记者,与以往不同的是,这些年经济状况好了,农民工春节回家后不再急着返城打工,他们村里人多是过了元宵节才出门。 据统计,目前我省有800多万农村富余劳动力需转移就业,和沿海地区相比,我省劳动力供大于求的局面基本没变,因此省人力资源和社会保障厅农民工工作处处长吕志华判断,整体而言,河南不存在“用工荒”,就业压力仍然很大。只是在餐饮、纺织服装、电子加工、食品等劳动密集型、服务型行业和部分产业转移项目存在一些用工缺口。 每年春节,农民工进行潮汐式的迁徙,企业用工与农民工返城之间存在“时间差”,省社科院副院长谷建全认为,用工荒是区域性、短期性、结构性的,过了农历正月会有所缓解。有专业技能或受过专业培训的农民工很受欢迎,没有一技之长的农民工仍然过剩。 “刘易斯拐点”是否到来 面对连年不断的“用工荒”,许多经济学家惊呼:中国农村剩余劳动力转移进入尾声,“刘易斯拐点”已经到来。 刘易斯拐点的理论是由诺贝尔经济学奖得主刘易斯提出的,表示劳动力由过剩向短缺的转折点,指的是在工业化过程中,随着农村富余劳动力向非农产业的逐步转移,劳动力逐渐减少,最终枯竭。 知名经济学家梁小民认为,我国现在已面临劳动力短缺的“刘易斯拐点”,受此影响,劳动力供求关系将进一步逆转,普通劳动者尤其是农民工的工资上升成为不可阻挡的趋势。 与此相佐证的是,一家网站进行的“为何出现用工荒”的调查显示,90%的网民认为“工资低,没有吸引力”是主要因素。 “刘易斯拐点”在国内不同区域出现的时间可能不同。有专家提出,东部部分地区的刘易斯拐点早在2007年就已出现,中西部地区的刘易斯拐点会在2015年前到来。而在年末举行的2010年中国社会科学论坛上,中国社会科学院发布研究报告预计,“刘易斯拐点”将在2017年前后出现。 尽管由“用工荒”引发的学术争议——“刘易斯拐点”是否已经到来、何时到来观点不一,但有一点已成为学术界的共识:中国的“人口红利”正在逐步消失。 改革开放30多年来,中国经济取得了成就惊人的增长,丰富、廉价的青壮年劳动力形成的“人口红利”是重要推动因素之一。随着我国人口老龄化过程加速,“人口红利”正渐行渐远。 中国社科院人口与劳动经济研究所所长蔡昉认为,到2015年劳动年龄人口将转为负增长,随着人口老龄化和人口抚养比的触底反弹,曾贡献约27%人均GDP增长的“人口红利”2013年可能消耗殆尽。 一种观点认为,随着人口红利的衰竭,低消费、低劳动成本的经济发展方式将发生改变,用工荒就是这一改变的直接体现。省社科院刘俊哲研究员坦言:“‘人口红利’期一般只持续15~20年,之后老龄化的不利影响将开始加剧。” 不过,即使劳动力成本大幅上涨,与发达国家相比,国内的用工成本依然不高。蔡昉主持的课题组的研究显示,劳动力成本的提高并不意味着国际竞争力的减弱。在工资上涨的同时,只要劳动生产率的提高速度更快,产业比较优势和竞争力仍可保持。 “用工荒”背后的喜与忧 舆论普遍认为,“用工荒”对于农民工这一弱势群体是个利好。 “这是件大好事!”知名财经评论人叶檀认为,用工荒是产业正在从东部转移到中西部的正常现象,说明目前对农民工极端不利的恶劣环境有了改变的希望,说明前两代农民工无法受到教育、代际传递的贫穷有可能得到扭转,说明农民工离正常的产业工人近了一步。 在物价上涨和“用工荒”的背景下,农民工在工资、福利和用工环境等方面的心理预期提高,新一轮涨薪潮伴随着“用工荒”席卷而来。 今年1月北京市将最低工资标准上调21%,从3月起广东省最低工资标准平均提高18.6%,4月起上海市最低工资标准上调10%。元宵节后在郑州举办的一场大型招聘会上,记者了解到,加薪成了节后劳务市场的“主旋律”,招工的企业月工资都在2000元~3000元之间,与往年相比,工资增幅多在10%~20%,一些制造企业招聘的技工工资涨幅达30%。 谷建全认为,随着经济发展和社会的进步,现在农民工有了更多选择,哪里待遇好就会往哪里流动,通过选择可以更有效地维护自身权益。 据省人力资源和社会保障厅统计,2010年全省农村劳动力转移就业总量为2363万人,农村劳动力转移呈现省内快速增长、省外输出下降趋势。全省回乡创业的农民工达66万多人,带动280多万农村劳动力就地就业。 “用工荒”背后的一大可喜变化是,劳务输出大省河南已显露劳动力返乡就业趋势。省商业经济学会常务副会长宋向清认为,这缘于河南这几年经济增速较快,劳动密集型产业增加,经济的活跃刺激用工量的激增,同时带动薪水上涨。河南服装业工人的薪水已接近南方水平,其他行业的工资水平也不比南方差多少,区域比较优势正逐渐弱化。 近年来,国家惠农力度加大,农产品价格不断上涨,使农业对农民的吸引力增强,一些农民开始选择留在家乡发展。正在郑州找活儿的商丘农民工胡玉林就抱着这样的想法,他告诉记者:“不想出去了,到外省打工虽然挣钱多,但上班时间长,生活成本高。如果能在家门口找个工资差不多的活干,能常回家看看父母,不行的话回家搞种植养殖也比在外漂着强!” 省人力资源市场职介部部长崔秀池分析说,前几年,河南向外省输出的劳务人员持续增长,2005年左右是个分水岭,之后民工逐渐回潮,说明河南农民对打工的认识一步步趋于理性。 “用工荒”现象的连续发生,也折射出农民工面临的种种无奈。 据全国妇联调查统计,目前全国农村留守儿童约5800万人,近三成留守儿童的家长外出务工时间在5年以上。留守儿童亲情缺失、代管不力等问题层出不穷,导致许多农民工不愿再外出。 原阳县农民李先生和妻子曾外出打工多年,将儿子交给父母照看。虽然挣了些钱,孩子却由于缺乏管教,经常逃学,刚上初一就辍学了,李先生觉得荒废了孩子的学业得不偿失。为了孩子,通过打工手头有了些积蓄的他今年在郑州摆地摊做起了生意,给儿子找了一所省会的学校就读。“在外背井离乡打工毕竟不是长久之计,不能不管孩子了!听说最近俺省里有了新政策,在城市就业一两年就可落户,我觉得自己有了奔头,孩子也有希望成为城里人了!” 权益得不到保障,是产生“用工荒”的诱因之一。众多农民工进城打工,却徘徊在城市的边缘,住房、医疗、子女教育都是难题,他们缺乏归属感,很容易造成农民工流失。省新农村建设促进会常务副会长杨柏林认为,要解决“用工荒”,就要大力加强城镇化建设,使农民就近就业,把部分农民变成市民。 人力大省并非“高枕无忧” 有着一亿人口的河南是全国第一人口大省、第一劳务输出大省,虽然眼下就业压力依然存在,但大量廉价的劳动力不可能长期存在,“用工荒”终将成为普遍现象。 近几年,我省劳动力供应总量增速明显降低,2007年河南新增劳动力200多万,去年不到100万。“2013~2014年,我省劳动力供应总量将达到峰值。”吕志华告诉记者。 面对这一变化,我省一些劳务输出大县已开始着手应对。 固始县常年外出务工经商者达50万人,是全国第一劳务大县。记者从固始县劳务输出服务局了解到,这个有165万人口的县,劳动力供应总量已达峰值,近年来没有继续增长。该局干部周德宝透露:“我们局将改名为劳动就业服务局,工作重点将从‘把人送出去’,转变为服务就业,把农民工留下来。” 为应对用工紧张局面,大多数企业采取的直接对策就是加薪。然而记者发现,新生代农民工已成为农民工群体的主力军,与第一代农民工外出打工只为挣钱养家的单一追求不同,随着社会的发展,新生代农民工不光对薪水有更高要求,他们还越来越关注劳动环境、企业文化和个人的发展等“软待遇”。企业不能适应新生代农民工的新诉求,也是导致“用工荒”的原因之一。 李洪军认为,造成招工难的主要原因是企业只重视用人的硬件环境,忽视软环境。滑县新区有31家服装企业,生产车间和宿舍装有空调的仅有4家,工人忙碌一天回到宿舍后洗不上热水澡,加夜班的吃不上饭,更谈不上文化娱乐活动。 “用工荒”的背后,薪资水平、社会保障、人文关怀等一系列深层次的矛盾日益凸显。 毋庸置疑,如何未雨绸缪,应对日益临近的“用工荒”和“刘易斯拐点”,是河南企业、政府和社会需要共同面对的一大课题。 |

| 3上一篇 |