|

||||||

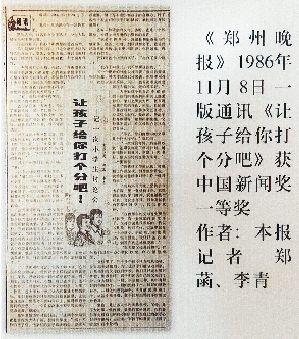

□本报记者 李 娜 通讯《让孩子给你打个分吧!》获1986年度中国新闻奖一等奖,新闻图片《迎着炸药扑上去》再获2000年度中国新闻奖一等奖,增加了郑州晚报社的影响力和美誉度。 小活动展现 社会大问题 1986年11月8日《郑州晚报》头题刊发了郑菡和李青采写的通讯《让孩子给你打个分吧!》。这篇现场感很强的通讯来源,是一堂别开生面的班会。 虽然只是小小的班会,却在社会上掀起了“家长和孩子如何交流”、“怎样做家长”等问题的热烈讨论。这篇通讯,在获得1986年河南好新闻一等奖之后,又荣获了1986年度中国新闻奖一等奖。 将时间拨回至1986年。当时,郑菡和李青还都是30多岁的年华。“我们俩都是三十多岁的女同志,既是记者又是妻子和母亲。在‘孩子就是上帝’的时代,我们同所有的年轻父母一样,在工作之余,常常思考如何教育孩子,怎样才能把孩子培养成才这类问题。” 1986年5月27日,河南省家教研究会成立。在采写消息时,郑菡她们了解到,研究会副会长、河南大学教育系的副教授孙应康,从事儿童心理学研究三十多年,对教育孩子有一套科学的见解。会后,她们专程采访了孙教授,写了《你了解自己的孩子吗?》专访,发表在《郑州晚报》1986年7月8日一版。文章的主题是希望做父母的要掌握孩子的心理,尊重理解孩子,做孩子的知心朋友;给孩子更多的乐趣和自由发展的天地,培养他们的独立性,让他们做自己的主人。 没料到,这篇专访在社会上引起不小反响。 后来,在发现家长教育孩子方面的各种问题后,郑菡和李青同互助路小学在学生的业余时间组织了这场座谈会。没想到,座谈会异常“火爆”,家长和孩子们纷纷讲出自己的心里话,座谈会从中午开到了天黑。 “座谈会结束后,孩子们的发言还在我们眼前回放,我们后来决定,就用孩子们的原话还原事件。”郑菡和李青在后来写《采访〈让孩子给你打个分吧!〉的前前后后》一文中,对此事件进行了还原。 偶得的作品 多年的储备 《迎着炸药扑上去》的画面,看着都令人觉得紧张,那名要制造爆炸事端的歹徒,胸前挂着四个自制炸药瓶,随时都准备引爆,几位警察正奋不顾身冲上将其捉拿,周围站满了围观的群众,太危险了,而我们的记者却靠得很近……好样的,郑州晚报的李建峰、马禄祯! 2000年,时任《郑州晚报》摄影记者的李建峰和马禄祯开车途经陇海路,见一个男子表现异常。这么一个容易让人一晃而过的瞬间,新闻敏感性很强的李建峰、马禄祯决定停车在路边,观察这个人的行踪。 也就是这个果断、快速的决定,诞生了一个中国新闻一等奖。 “警察和这个歹徒对峙了快一个小时,后来一个瞬间,警察趁歹徒不注意扑了上去……整个过程不足10秒钟,我拿着相机扣下了那个瞬间。”回顾当时的情景,李建峰记得依旧很清楚。 在一篇新闻论文上,记者看到这么一段评价:突发性新闻“可遇不可求”,这个时候,要求记者必须在摄影实践中不断提高自己的拍摄技能,增强现场观察和形象思维能力,通过直觉,敏锐地判断突发性新闻的规律性和最好的拍摄方法,拍摄出画面冲击力强烈,能引起受众的极大兴趣和关注。这样的新闻图片,其新闻价值一定是高的。例如《郑州晚报》记者李建峰曾拍摄过一幅《迎着炸药扑上去》的新闻图片,报道的是在马路中央一名胸绑炸药的男子被成功制服的突发事件,其制服过程不足10秒钟,照片所反映的精彩瞬间令读者难忘。该作品获得2000年度中国新闻奖摄影类一等奖。 时至今日,提起这篇新闻报道,李建峰依然投注着深厚的感情:“《迎着炸药扑上去》获奖已经10多年了,这张照片带给我许多荣誉,更带给我责任,这么多年来我仍从事新闻摄影工作,我热爱新闻事业。”李建峰说,虽然他现在已经不在郑州日报社工作,但他永远不会忘记日报对他的培养:“我时刻关注着《郑州日报》、《郑州晚报》,希望越办越好。” “作为一个记者队伍里的‘老人’,我有责任带好年轻记者,把自己积累的新闻经验毫无保留地传授给他们,同时我也希望年轻的记者同行能多深入基层去发现、挖掘新闻,为党的新闻事业做出更大贡献。”李建峰说。 |

| 3上一篇 下一篇4 |