|

||||||

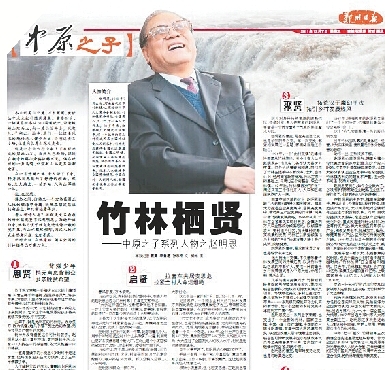

□本报记者 武建玲 《瞭望塔》建起了政府和群众、报纸与读者之间的桥梁,在1998年获评“河南省新闻奖名专栏” 。 受到各界广泛关注,得到业界高度认可,捧回2012年度“河南省新闻奖名专栏”奖。 《瞭望塔》 《郑州晚报》1981年1月1日复刊,次日便在一版开辟了一个新栏目——《瞭望塔》。此后十几年,该栏目作为报纸联系读者的窗口和纽带,在全国报界产生很大影响。 市记协副主席张利民当时任《郑州晚报》读者来信组组长,负责《瞭望塔》的编辑工作。他向记者介绍了开办该栏目的背景。受十年“文革”影响,当时的报纸都是一个声音,缺乏读者的声音。但“文革”结束后,百废待兴,群众有期望、诉求要表达。读者和报纸之间缺乏联系的纽带。在借鉴《北京晚报》经验的基础上,《郑州晚报》开设了《瞭望塔》。该栏目一般刊登三四条新闻,四五百字,多反映百姓的身边事和烦心事,语言尖锐、辛辣、幽默。在报纸一版开设专栏发出读者的声音,河南报界仅此一家,全国也不多见。它像一缕清风给整个新闻界带来了新气象,后来成为全国不少晚报学习的模板。 读者来信组的几名编辑为栏目付出了大量劳动。该栏目在表现形式上不拘一格,包括来函照登、来访日志、回音、小镜头、录音、编后、明信片等。曾任该栏目编辑的资深报人张云波回忆,对于群众反映的问题,编辑都要到现场调查核实,发稿时还要制作出画龙点睛的标题。 “每天都有数百封读者来信,由于版面所限,刊发出来的寥寥。对于无法见报的,我们都会加盖读者来信组的公章后转交有关部门,有关单位都会尽快办理。”张利民说,当时群众遇到烦心事都会直接到报社反映,以至于读者来信组基本成了信访部门。对群众反映的问题认真落实,见报稿子更是做到篇篇有回音,这是《瞭望塔》这个小栏目产生大影响的重要原因。 《瞭望塔》开设后,也得到了时任市委书记李宝光的肯定,她多次在全市性会议上对《瞭望塔》予以肯定,还不时对该栏目反映的问题做出批示。以后的历任市委书记也都对该栏目予以高度重视。由于干部群众都看重《瞭望塔》的影响力,一旦遇到不良现象,“让它上上晚报《瞭望塔》”一度成为市民的口头禅。 《瞭望塔》建起了政府和群众、报纸与读者之间的桥梁。作为一个深受读者喜爱的栏目,它在1998年捧得“河南省新闻奖名专栏” 奖也的确是实至名归。 《中原之子》 进入新世纪的第二个十年,在谋求中原崛起的大背景下,作为省会城市党报,如何利用自身优势,在服务好党委政府中心工作的同时,打造出地域特征明显、又能彰显党报力量和责任的特色栏目?《郑州日报》用行动做出了回答。 2011年12月7日,一个全新的系列人物访谈栏目——《中原之子》在《郑州日报》推出。栏目固定为每周一期,头版导读,每期一个整版,图文并茂,采访对象为河南籍或在河南做出突出贡献的全国各行各业的领军人物。 为什么要推出《中原之子》这个栏目? 作为中华文明的重要发源地,中原拥有闻名世界的悠久历史和灿烂文化,中原厚土孕育了无数名人志士。新中国成立以来,尤其是改革开放以来,中原大地各条战线上更是风流人物辈出。在推动中原崛起、河南振兴及郑州都市区建设的大背景下,采访报道中原“杰出人士”、“行业大家”,解读他们的厚重人生,对记者来说是一种学习,同时也可以在全社会彰显“大家”的卓越成就和优秀品质,传递正能量,通过新闻报道助力中原崛起、河南振兴,助力以航空港实验区为统揽的郑州都市区建设。 经过《郑州日报》编委会的深思熟虑、反复斟酌,大型人物访谈栏目《中原之子》应运而生。该栏目一经推出便引发关注,成为《郑州日报》的新亮点。 为把栏目做成精品,编委会从编辑记者中抽调精干力量组成报道组,全力以赴做好报道。由于采访对象都是名人、“大家”,分散在全国各地且事务繁忙,邀约采访存在不小难度,行程一改再改、采访时间不足也就在所难免。为保证稿件质量,时任《郑州日报》总编辑杨玉玺和几位副总编轮流带领至少一名优秀的文字记者和摄影记者前往采访。由于采访的多是行业领军人物,采访前记者要翻阅大量资料,做好相关知识储备,以保证在宝贵的采访时间内能抓住要点,挖出有用的信息。 采访虽然不易,但已经刊发的40余期《中原之子》受到了各界的广泛关注,得到业界高度认可。该专栏捧回了2012年度“河南省新闻奖名专栏”奖。这也是对于众多参与者辛勤付出的一种肯定。 |

| 3上一篇 下一篇4 |