|

||||||

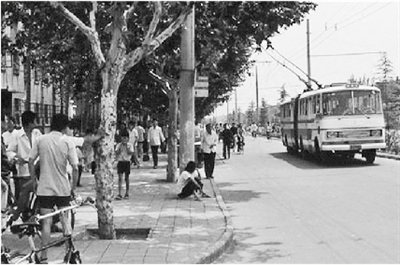

□本报记者 王 影 街头郁郁葱葱、冠盖如伞的法桐,承载着许多郑州人的特殊情感:它带给这座城市一个“绿城”的称号、一份炎夏的清凉、每年一季的“种子雨”…… [ 60年的“法桐情结” ] 作为新中国成立后的第一代林业工作者,今年81岁高龄的徐凤洲见证了郑州从“沙城”到“绿城”的巨变,珍藏的200多张关于郑州绿化变迁的底片,展示着郑州60年绿化史。 “当时用流行语‘无风三尺土’来形容郑州。”只有18岁的徐凤洲被分配到郑州林场工作,在他眼中的郑州,“见不到绿,全是黄的,沙土遮天蔽日。” 1954年,河南省省会从开封迁到郑州,给市区内道路穿上啥样的“绿装”,成为市民关心的焦点。 由于法桐抗风沙能力强、遮阳效果佳,被当时林业专家相中。“郑州本地没有法桐,从外地买了一批树苗,这些小树苗的直径仅为3厘米。”徐凤洲回忆道,由于林场仅有七八个工作人员,起初种树只有依靠市民,徐凤洲和同事在人民路等多条街道栽种下法桐,并为市民示范如何栽种的步骤。 当时选择的树种除了法桐,落叶树还有泡桐和毛白杨,针叶树主要是雪松、黄杨和女贞。“经过时间的检验,证明法桐最适合郑州的水土。”徐凤洲介绍。五六年后,金水路上栽种了1800多棵,人民路上三四百棵,成为一条美丽的风景线。“夏天免日晒,小雨不湿衣”这句话如同民谣,传遍郑州。 [ 郑州绿化的“功臣” ] 短短几年,郑州的树木就蔚为壮观。1959年12月,在全国绿化工作会议上,郑州被评为全国绿化先进单位。上世纪60年代时,郑州绿化覆盖率名列全国前茅,陕西、河北、山西等多个省份的同行到郑州取经。1985年,郑州市市区绿化覆盖率和人均公共绿化面积两项指标,位居国务院公布的全国317个大中城市之首,“绿城”就这样慢慢地叫开了。 “法桐是世界公认的城市道路绿化树种之王。”郑州市园林局相关负责人介绍,20世纪50年代初期,郑州市适时把绿化重点由郊区转向市区。1955年春,以人民路为开端,城市道路绿化全面启动。1958年,当时主管城市建设的副市长邀请省内外有关方面专家,主持制定了郑州市城市绿化总体规划设计及育苗规划,其中确定以生长较快、适应性强、树型高大、枝叶浓密、遮阴效果好的法桐为城市道路绿化的骨干树种。 2006年,郑州市市树的评选活动中,法桐凭借着自己强大的“人脉”,毫无悬念地成为首推之选。2007年12月14日,郑州市十二届人大常委会第32次会议正式确定法桐为郑州市的市树。 [ 不可替代的“角色” ] 随着市区的扩大,道路的增加,行道树的数量不断增加,树种也不断丰富,但是法桐始终以它独有的魅力独占鳌头。 据资料显示,1956年春,郑州市动员全市人民义务植树,先后在金水路、人民路、花园路、经五路、经六路、纬一路、纬二路、政一街、政二街等道路两旁大量种植法桐。随后的几年里,又在解放路、铭功路、南阳路、黄河路等10多条道路种植法桐。 令人心痛的是,进入上世纪90年代后,城市建设、道路拓宽,法桐同时也正在遭遇着生存危机。如今,在金水路、建设路、文化路、南阳路、中原路、嵩山路、黄河路、伏牛路等多条道路,还能看到郁郁葱葱的法桐身影。“法桐是郑州市‘市树’,也是‘绿城’的象征和名片之一。”郑州市园林局相关负责人介绍,近年来,对衰枯法桐实施保护复壮工作,让部分移栽的法桐重新归位,还在部分新建道路,以及三环内的生态廊道栽种法桐树苗,让这张城市“名片”在郑州继续熠熠发光。 |

| 下一篇4 |