|

||||

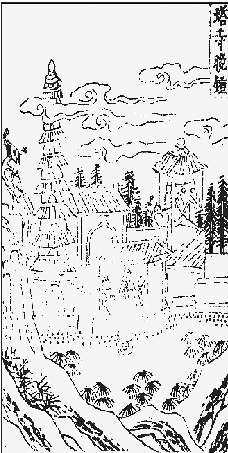

本报记者 文 郁 通讯员 刘宏民 “双洎澄波静,秋清月复明。乘槎应有客,不待海潮生。”这是民国时沈荃写的诗“洎河月夜”。诗人把双洎河(古洧水)水澄波静,秋清月明,乘槎有客,不待潮生这样一幅美丽的画卷展现在人们面前。然而,在双洎河南岸,有比此景色更为美妙者,要数“”了。 凤台寺位于新郑市城南洧河南岸高台地上。寺庙已毁,唯塔独存。凤台,即凤凰台,旧时传说有凤凰群栖集于此,故名凤台。据清康熙三十二年《新郑县志》记载:“凤台寺于宋大观三年(1109)建,明嘉靖四十年(1561)洞林寺僧重修。”然寺题铭有“元丰四年(1081)”字样,说明凤台寺的初建应当早于大观三年,约建于北宋中叶,距今已千余年了。 关于凤凰台,明刘经有诗曰:“崇台洧水滨,昔有凤凰集。朝阳不复鸣,荒基徒屹立。漠漠飞红尘,萋萋丰草碧。凤兮去不回,使我长叹息。”本诗不但道出了凤凰台所处的位置,凤凰台的来历,凤凰台的面貌和周围的环境,而且还将自己对凤凰台的感受写得淋漓尽致,如释其境。据记载,凤台寺在凤凰台西侧,殿宇辉煌,竹林交映,河水萦绕,晚钟悠扬。寺内有殿堂数十间,有佛塔和寺钟。院内古柏桂树,龄逾数百年。寺内有文昌庙、准提阁,还有赵御众书金刚经六棱形石经幢。香火盛时,住有僧众20余人。凤凰台上佛塔高耸,花木争荣。塔旁有凉亭三间,供僧人礼佛。凤台寺毁于战乱,而唯有其塔还安然矗立在洧水南岸,守望着时光的荏苒和郑韩故城的变迁。 凤台寺佛塔,面向东方,为六角九级叠涩密檐式砖塔,平面作六角形,通高19.1米。塔身外形略呈抛物线形,由水磨青砖砌成外壁,灰浆添缝,造工精细,古朴雄伟。关于此塔,笔者曾向省文物局原局长杨焕成先生请教。他参与了1965年7月该塔地宫的考古发掘。故对当时情况了如指掌。从他那里得知:塔身之下,砌有基台,台下筑有地宫。室内条砖铺墁,各转角处,均用立砖砌出小八角形倚柱。杨先生认为,从该地宫的建筑结构看,虽然与习见的砖筑仿木结构的宋代墓石基本相同,但它不是埋葬高僧灵骨和遗物的和尚墓塔,而是凤台寺内礼佛的主体建筑之一。所以,该地宫显系存放佛经、法器等法身舍利之用。 凤台寺所处的位置十分独特,昔日,此地岗岭重重,碧水缠绕,林木葱郁,秀色横铺,寺与塔交相辉映,自成画境。每当晚霞满天,洧水上腾起杏色的水雾,笼罩着佛寺,青砖黄瓦掩映在古柏香樟之中,充溢着天竺佛香,青烟涌立着金丝楠木,霞光洒向凤台庙脊。紫烟缭绕着木鱼之声,寺内升起浓浓的佛音。钟楼的铜钟悠扬响起,震荡着郑韩故城的耳鼓。洧河波光潋滟的水面,化成绚丽的彩缎,营造出一种恬澹、流泽、灵悟、醒透、奇逸之境。 笔者对塔寺晚钟情有独钟,特作塔寺晚钟一曲以慰心迹:“洧水清,光成影。云中凤台,林木葱茏。疏钟送夕晖,暮鼓萦朝凤。一抹烟岚郑韩涌。问昔年月下僧人,何息鼓钟,佛音成梦,风鸟消声。” 塔寺晚钟是新郑八景之一。虽然今寺无存,但它带给人们的印象仍然是那么美好,那么深刻。虽然它已失去了昔日的辉煌,但凤台寺塔依然高高矗立在洧水南岸,展示着它峻伟的身姿,并为人们讲述着以前的那些历史,那些文化和洧河上曾经发生过的故事。 |

| 3上一篇 下一篇4 |