|

| 第05版:春风第一枝 2024全国两会特别报道 | 上一版3 4下一版 |

|

||||||||||||

|

||||

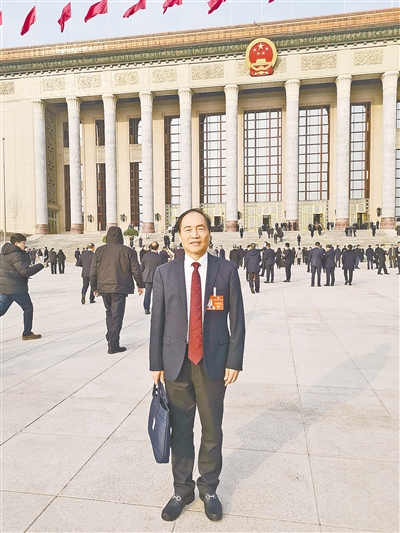

我国是世界上洪涝灾害最严重的国家之一,也是隧道等地下工程建设任务最为繁重的国家,水灾防治面临着严峻挑战。全国政协委员、岩土工程专家、中国工程院院士、郑州大学水利与交通学院教授王复明在今年两会上提出,目前我国水灾防治领域科技创新和人才培养能力已不适应实际工程需求,迫切需要布局建设全链条贯通、多学科融合、全方位开放的水灾防治科技创新平台和人才培养基地。 水灾防控关键科学技术问题亟待破解 洪涝灾害给国民经济和人民生命财产造成巨大损失,随着全球气候变化,极端天气频发,水灾害对堤坝、隧道等基础设施安全保障带来严峻的挑战,水灾防控关键科学技术问题亟待破解。 王复明介绍,我国现有水库9.8万多座,其中绝大多数修建于上世纪50~70年代,国家近年来投入大量资金用于病险水库除险加固,溃坝事件明显减少,水利部于2021年提出“水库不垮坝”防御目标。然而,随着极端天气的多发,超标准洪水条件下堤坝安全保障面临更加严峻的挑战。同时,我国山洪灾害点多面广、突发性强,严重危害山丘地区人民群众生命财产安全;深埋及水下隧道施工中常遇高压富水、断层、岩溶等不良地质条件,突水突泥灾害多发;我国现有给水、排水管线超过200万公里,大量地下管道老化失修、带病服役,渗漏、淤积、开裂、沉降等病害普遍存在,防涝排涝是城市防灾减灾的重点和难点,水灾防控成为城市地下设施安全运维的痛点之一。 尽快布局建设“水灾防治”领域国家重大科技创新平台 王复明介绍,目前,水灾防治科技创新平台支撑能力明显不足,研究力量分散,中试基地缺乏,成果碎片化,转化难。面对城市内涝防控、都市型水库安全保障等新课题,相关行业或单位建设的重点实验室、工程研究中心,很难开展跨学科协同攻关。 王复明表示,水灾防治事关国家重大战略需求和人民生命财产安全,水灾防控关键科学技术难题急需破解。针对水灾防治科技创新平台支撑不力的问题,他建议,尽快布局建设水灾领域国家实验室、国家重大科技基础设施,为全链条贯通、多学科融合的科技创新提供不可或缺的试验条件,引领国际水灾防治学科发展,为堤坝安全保障、山洪灾害防治、地下及岛礁工程建造运维和黄河流域生态保护与高质量发展提供科技支撑。 加快建设科教融合开放共享的水灾防治人才培养基地 “还有一个问题不可忽视,就是水灾防治人才培养与工程实践脱节。”王复明表示,水灾防治涉及水利、交通、土建、地质、环境等多个行业及学科,现行水利、土木、交通等学科专业设置过窄过细,教材更新缓慢。此外,青年教师大多从校门到校门,缺少工程实践;跨学科、大尺度、真场景实践育人基地匮乏,课堂教学与工程实际脱节。 王复明说,综合型、真场景试验实习基地是水利、土木、交通、地质等行业人才培养的短板,严重制约水灾防治复合型创新人才培养。对此,他建议以国家实验室、国家重大科技基础设施为核心,以相关国家重点实验室及行业重点实验室等为支撑,以若干单体特色原位试验场为支点,建设产科教融合、全方位开放、跨行业共享的实践育人基地,构建国内外独具特色的工程教育模式,为基础设施安全保障提供人才支撑。 据了解,为推动人才培养与工程实践协同发展,2017年,王复明倡导成立产科教融合共享平台“工程医院”,以固坝修道为使命,取名“坝道”。自成立以来,“工程医院”面向土木、水利、交通等相关行业,已在全国23个省市成立76家分院,逐步形成了“跨行业、跨地区、网络化”的“工程医院体系”。 本报记者 张竞昳 |

| 3上一篇 下一篇4 |