|

|

|

|

|

|||

| 金庸PK鲁迅? 中原网 日期: 2007-08-23 来源: 郑州日报 |

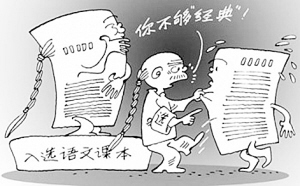

近日里媒体连篇报道北京市高中语文课本大换血,不少传统经典篇目淡出视野,尤其以鲁迅的大量文章退出最为扎眼,《雪山飞狐》替掉《阿Q正传》,“金庸要取代鲁迅”,在社会上引起一片哗然。记者就此采访了北京市教育主管部门和编写教材的第一线人员,听他们讲述语文课改教材究竟发生了哪些变化。

媒体不确切报道 引发热议

“金庸没有入选北京高中课本”。参加过北京版语文教材编写的东城区教师研修中心的特级教师薛川东接受记者采访时如是说,北京版语文教材学生使用的纸制读本中根本没有金庸的作品,《雪山飞狐》只是被编列在教师教学参考书中,仅供教师教学中参考,“高中语文课本中根本谈不上‘金庸取代鲁迅’”。 薛川东介绍,在新版的语文教材中仍然还保留着鲁迅的6篇作品。《阿Q正传》没有入选是真实的,因为篇幅过长,进入课本只能节选,为了教学需要,首次选取了鲁迅《故事新编》中的《铸剑》,替代了《阿Q正传》,因为《铸剑》是最体现中国特色意识流的作品。但薛川东认为,《阿Q正传》没有选入也是一大遗憾,在以后的课本完善中会解决这个问题。 薛川东认为,此次出版的北京版语文教材,从内容上看,不是大换血,而是推陈出新。过去只有一些“大家”的作品才能被教材收入,而新教材中,作家的类型更加多样,收入的作品也更丰富,进一步拓宽了学生的视野。过去一些说教性的文章逐渐淡出,使语文教学更接近于文学本身。例如,这套教材收入了当代作家余华的《许三观卖血记》、铁凝的《哦,香雪》、贾平凹的《秦腔》、阿城的《棋王》等,这在北京市使用的语文教材中还是第一次。另外,还收入了一些红色经典作品,如《红岩》、《红旗谱》、《林海雪原》等。 “文章合为时而著”,薛川东认为,优秀的文章要根据时代的需求、历史的发展方向来创作,那么语文的文本选择也应该尊重这点。语文教育肩负着传承、发扬历史文化的“教化”功能,培养学生多读点儿什么对他有益,那我们就应该多关注这个,而不是认为曾经在某一个时代把它作为经典如何如何,就必须怎样对待。 北京市教委基础教育处处长李奕告诉记者,从今年9月1日起,北京市高中课改语文课本有两套教材,分别由人大教育出版社和北京教育出版社组织编写。北京高中课改试验版的这套语文教材简称北京版,是严格遵循教育部提出的课程标准的精神进行编写的,经过编者三年的努力和教育部专家的审定,最后作为试验教材在北京九个区县于今年秋季进行试教。

争议引发思考之一: 怎样编好教材

薛川东认为,社会各界对北京版语文教材的评议之所以如此热烈,并不奇怪。原因有三:一是语文课堂教材对学生来说,具有某种导向作用,在所有学生读物中具有不可比拟的地位;二是过去教材中的一些篇目内容陈旧,缺乏时代感,一直被大家所“诟病”,但是究竟该怎样使教材变得有时代感,哪些具有时代气息的内容可以被编辑进教材,仁者见仁,智者见智;三是教育被社会民众广泛关注,因此每一个小的教育内容变化,都会引起人们的某些不安情绪。 记者发现,虽然此次关于北京语文课本大换血的争议,是由于某些媒体不准确的报导所导致的,但从另一个侧面也暴露出教材内容选择和编写中存在的问题。这不禁引发人们思考:如何编写好语文教材? 有教育专家反映,现在有些地方的语文教材,为了突出“时代感”,为变而变,把改编教材、推出新教材,也作为是一种“教改业绩”,变化幅度之大、变化之频繁令人咋舌。前一本教材使用的时间还不到两年,具体使用效果如何还没来得及反馈,新的教材又开始推出,让教师和学生难以适从。 还有一种值得关注的现象,在编写自然学科的教材时,往往没有人文社会学科专家的身影;而人文社会学科的教材编写,也没有考虑邀请自然学科的专家来提提意见,开拓思路把把关。教育专家认为,这种割离,从制度上导致教材的编写存在“硬伤”。 李奕认为,教材的编写不能以追求变革为目标,而要尊重学科发展和教育教学的规律。学科已经发展,课本上讲的还是陈旧的知识,或者对学生群体的兴趣、爱好全然不顾,自说自话,这种在过去广泛存在的现象,现在已经被逐渐“纠正”了。但是,一味追求“鲜活”而抛弃经典,甚至为了吸引大家眼球而进行炒作,这就违背教材改革的初衷了。 教育界专家建议,对于教材特别是语文教材的编写,应该搭建有不同学科专家,有大、中、小学教师一起参与的教材编写组,并在教材编写中,广泛听取学生、教师以及家长的意见,这才能从根本上保证新的教材被大众所接受,发挥更好的教育作用。

争议引发思考之二: 如何教好语文

此次对于北京版语文教材的热议,同样还引发出了人们的另外一个思考:如何教好语文?“现在的中小学语文教学太无趣!”记者在多年来的采访中常常听到学生和老师们谈论这个话题。这次“金庸PK鲁迅”之争,又一次让语文教学成了人们议论的焦点。 记者发现,语文教材作为传承语言文字的权威载体,要想保持它的阅读生命力,即使舍弃鲁迅的某些比较难懂的作品,而增加“金庸式”的学生喜闻乐见的通俗作品,但如果不改变语文教学的陈规方式,让学生在语文学习实践中形成终身受益的语文能力的愿望恐将难以实现。记者在北京市教科院出版的一本刊物中,看到一则关于语文教学的笑话,老师问:“雪化了是什么?”学生回答:“是水!”这么准确的回答竟然被老师判错,因为老师教参书上标准答案是:“雪化了之后是春天!” 记者曾在央视《挑战主持人》节目中看到,一位来自马来西亚选手打败了中国选手的一则例子,反映出中国式语文教学的无趣。当主持人叫选手用“爱情是……”来造句时,中国选手只会造“爱情是一片云……”等司空见惯的大白话。但马来西亚选手却造出了“爱情是易拉罐,有人扔下,有人马上捡起来”这种既幽默又引人深思的句子。赛后这位选手坦言他是在学汉语时遇到了一位有趣的语文老师,才能启发他在比赛中说出如此受欢迎的中文句子。 教育专家认为,语文教学的无趣,可能最终根源要追溯到高考的语文试卷。这张试卷的许多内容与中学语文课本的关系几乎是彻底脱钩了。近些年来,很多学校为了应付考试,为了让学生有时间围绕这张试卷做大量类似的习题,很早就把语文课本讲完了。一位语文教师无奈地说:“皮之不存,毛将焉附?!” 这位语文教师还认为,目前应试教育下的语文试题把本来有趣的文章分解得七零八落,把充满生气的文章变成了一堆没有生命的零件。现在的评价机制是那样的单一,一切围着考试转,一切围着考分转。“管它有趣无趣,只要能让学生考出高分你就是好老师。” 如何不让语文的教学目的就只剩下让学生认字和应付考试?如何让语文课堂不再有形式主义的陈规,让学生不再写下违心的字句? 对此,北京市教科院基础教育研究中心中学语文教研室主任刘宇新认为,语文教学必须改变教师讲、学生听的传统模式。改变这种陈旧模式的前提是转变教师的教学理念,使教师真正认识到语文学习不是“灌”,而是“悟”,不是“教”,而是“学”。教师只有把自己摆在与学生平等的位置上,才能了解学生的需求和体验,才能与学生一起感悟,才能做到因材施教。 据新华社 |

|