|

| 第11版:新郑·文化 | 上一版3 4下一版 |

|

||||||||||||||

|

||||

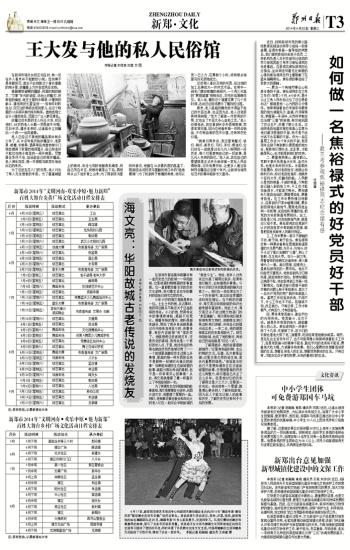

本报记者 刘佳美 沈磊 文/图 在新郑市城关乡的王刘庄村,有一处在外人看来并不起眼的小院。但如果不是亲眼所见,谁也不会相信这个看似普通的院子里,收藏着上万件各类民俗实物。 清朝黄帝御赐的匾额、民国时期的铜叉、“文革”年代的瓷缸、戏台上的鳖灯、货郎担的扁担、地主土豪的水烟袋、计量用的斛斗、镇宅用的七星宝剑……各种平时听说过、没见过的稀奇古怪玩意儿,在这个院里的10多间平房内陈列有序。器物类别之全令人瞠目结舌,范围之广让人眼花缭乱。 收藏这些东西的主人叫王大发,初见他时,68岁的老人头戴一顶西部牛仔帽,花白长须,健步走来时,记者脑中立刻蹦出一个词——仙风道骨。 老人已经记不清他的藏品具体有多少件了,从20多年前开始收藏至今,老家具、根雕、农耕具、酒具等各类器物被分门别类摆满了家里的每间屋子,自己和老伴只能住在院子角落的一间平房里。尽管居住条件不佳,但说起自己的每件藏品,老人神采奕奕,每一件都能如数家珍地说出它的来历。 为了这些五花八门的东西,老人付出了常人无法想象的辛苦。为了悬崖峭壁上的根材,年近七旬的他曾身系绳索,将自己吊在半空,将根材锯落山下后,再将其从山下徒步背上山来;为了得到深沟里的料姜石,他曾在30多摄氏度的高温下,跳到挖运河的深沟里翻找他口中的“陆地珊瑚”;为了找到用于根雕的树根,他可以凭一己之力,花费数个小时,将树根从地里完好无损地挖出。 这些别人看似没用的东西,经过他的加工后便成为一件件艺术品。在其中一间专门摆放根雕的房间内,一个两三米高的“展翅雄鹰”栩栩如生,羽毛纹络清晰可见。老人说,雕刻这个雄鹰花费了几个月时间,边说还边现场展示了雕刻的过程。 原来,老人高超的雕刻技术得益于自己的木匠出身,也正因为此,老人对老家具特别钟爱:“我太了解做一件家具的不易,它包含了木匠太多心血和工艺。”老人动情地说,现在看到许多东西被毁掉,觉得非常可惜,因为在他看来每一件民俗物品,不仅有自身的艺术价值,还有其历史价值。 “就拿灯具来说,我这里有鳖灯、铁灯、铜灯、美孚灯、马灯、洋灯、煤油灯,它们放在一起就是过去几代人照明的一段历史,每个灯里都有自己的一段故事,是几代人共同的回忆。”老人说,现在自己的愿望就是正式开办新郑第一家私人民俗博物馆,对外免费开放,让更多人通过各种民俗藏品记住那个年代,让新郑当地民俗艺术的精华能够长久遗存。 |

| 3上一篇 下一篇4 |