|

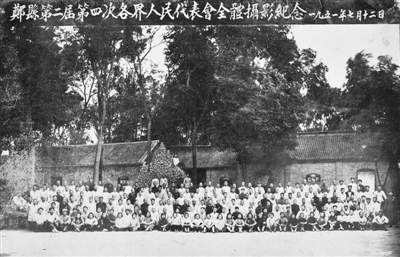

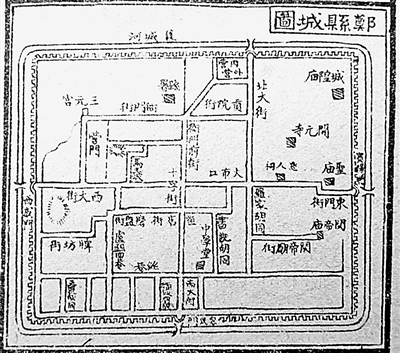

||||||||||||

70载风雨兼程,70载沧桑巨变!70年来,郑州的发展日新月异,我们聚焦郑州发展,见证这座城市的成长历程。而郑州省会是由何而来?这中间经历了怎样的变迁与发展,郑报全媒体记者就和大家一同去感受大郑州是如何建成的,了解河南省会迁郑的始末,以更加自信的姿态加快郑州国家中心城市建设。 省会迁郑 看中交通枢纽优势 1952年8月,河南省人民政府第十三次会议暨省协商委员会常驻委员会第十次联席会议一致通过,决定将省会迁往郑州市。 当时的河南省政府在省会迁址报告指出: “鉴于河南省会在开封市,位置偏于全省东部,指导全省工作多方不便;郑州市则为中原交通枢纽,为全省经济中心,将来发展前景尤大,如省会迁往该市,则对全省工作指导及上下联系均甚便利,对该市发展也大有裨益……” 1952年9月19日,中央人民政府政务院复函,同意将河南省省会迁至郑州。 1954年9月23日,省委决定分4批迁移省直机关。 1954年10月14日,开封市召开大会,欢送省会迁郑;当年10月底,省直机关全部迁郑。 那个时候省委大院所在地还是一片荒地,隔窗可望见,波光粼粼的金水河。那时候,大家就把金水河当作开封的包公湖,德化街看成是开封的马道街。 为了迎接省会迁郑,还是计划经济的1950年代,郑州各界也都做了充分准备: 合作社在省直区设立了菜场、布店、百货、副食品等门市部;河南饭店门口设立零售糖果、糕点、纸烟物品的小木房;还有照相、理发、洗染、自行车修理等门市部。 截至1954年10月底,中共河南省委、省政府、省军区以及各厅局、省级群众团体由开封顺利迁至郑州。 1954年10月14日,在欢送省领导机关迁郑大会上,时任开封市市长姜鑫发表了热情洋溢的致辞:河南省领导机关迁郑,是加强对全省工作领导和与全省全市人民利益攸关的重大事情。省会迁址,标志着河南建设进入了新时期。 2005年,郑汴一体化正式实施,开封迎来历史性发展机遇,复兴步伐加快。 2006年,郑开大道建成通车,郑汴公交、金融、旅游、电信、质检同城化启动。日南高速公路开封段、大广高速公路开封段、大广高速公路开封东连接线建成通车。 2007年5月6日,首届郑开国际马拉松赛举行…… 省会在开封,为啥要迁郑州? 那么,除了交通枢纽优势,河南省会为什么会选择郑州? 郑州位于河南省中部偏北,北临黄河,西依中岳嵩山,东、南两面为广阔的黄淮平原。郑州是中国历史文化名城,3000多年前商王朝曾建都于此,后来历朝历代多在此设立州县。中日甲午战争以后,清政府向比利时借款修筑由卢沟桥经郑州至汉口的卢汉铁路,以及由开封经郑州至洛阳的汴洛铁路。 1906年4月,由卢汉铁路改称的京汉铁路全线通车。 1908年底,汴洛铁路也全线通车。后汴洛铁路又向东西延伸,改称陇海铁路。这样,京汉、陇海铁路在郑州交会,使郑州由一个交通落后的中原小城一跃成为中国中部地区连接东西、沟通南北的重要交通枢纽。 同样,位置适中和交通便利不仅为郑州的崛起带来了难得的发展机遇,而且成为河南省在选择省会新址时的重要参考因素。 相比之下,开封位于河南省的东部,地理上偏离河南省的中部。在历史上,开封虽为七朝古都,并长期作为河南省的省会,但是近代以来,随着郑州铁路交通枢纽地位的形成,开封交通的相对劣势就更加凸显出来。加上开封地段黄河已成“悬河”,河床高出市区许多,黄河的安全隐患始终无法摆脱。 此外,迁郑也有一定的经济及政治因素。 郑州周围矿产资源丰富,主要有煤、铝土、耐火黏土、石灰岩等,其蕴藏量大、分布广,具有较大的开发利用价值。 1948年10月郑州解放以后,经过6年的快速发展,已经是一座拥有50多万人口的新兴工业城市,并成为河南省的经济中心和全国重点建设城市。 国家在经济恢复时期就计划发展郑州的纺织工业,1951年建立了国营郑州纺织机械厂;1952年建立起国营第二棉纺织厂;1954年国营第一棉纺织厂正式投产;同时又在兴建国营第三棉纺织厂。当时的郑州已成为中南区最大的纺织工业城市。 还有,当时在选择省会的时候,中央和河南省还有政治方面的考虑,就是要选一个最有利于省领导机关有效领导全省人民进行社会主义建设事业的城市。从各方面条件来看郑州最适宜作为省会,特别是便利的交通和适中的位置使郑州和全省主要城市及广大农村有机地联系在一起。 人才不断涌入 郑州第一次移民潮是19世纪末20世纪初,当时京汉铁路与汴洛铁路在郑州交会,郑州作为商埠逐渐兴盛起来。铁路与纺织两支工人队伍先后到达郑州。当时铁路员工有8000余人,纺织员工4000余人,连同他们的家属近3万人,将郑州的面积和人口扩充了一倍。 第二次是20世纪50年代,郑州被确定为新型工业基地,省会迁到郑州后,郑州迎来了数以万计的工人、知识分子、技术人员、教师以及一些管理干部。他们以支援内地建设的名义来到郑州,当时郑州人口达14.8万,城区面积达11.5平方公里。 随着一五计划,国棉一、三、四、五、六厂,二砂场,油脂化学厂,郑州面粉厂,郑州电缆厂,郑州肉类加工厂,郑州火电厂,郑州卷烟厂等一批工厂的建立,郑州的经济很快跃升到全省第一,实力也远超开封。 伴随省会迁郑,1956年至1959年这三年间,郑大、农学院、河医、郑州工学院、省中医学院以及纺织学校、电力学校、商业专科学校、师范、幼师等近百所大中专院校由外地迁郑或在郑建成。 省体育场、河南饭店、郑州饭店、百货大楼、河南人民剧院、省工人文化宫、中原电影院等文化体育场所也相继建成。 1954年,郑州开始有了公共汽车,同年建成柿园水厂。1959年,郑州城区面积已达50平方公里,人口50多万。 这时的郑州才像个省会了。 现代的郑州,燕庄没有了,金水路立交,中州大道两旁连接着老城和新区。满眼的绿色生态廊道,名副其实的“绿城”又回来了。 郑州是一个新城市,因为它不断有人才涌入,发展快,变化大。郑州也是一个老城,那些记忆上了年头,被岁月有意无意地掩藏。我们需要用心去记住过往,奔向未来。 本报记者 鲁燕 文 本版图片均为资料图片 |