|

|

|

| 3上一篇 |

|

|

|

||||||

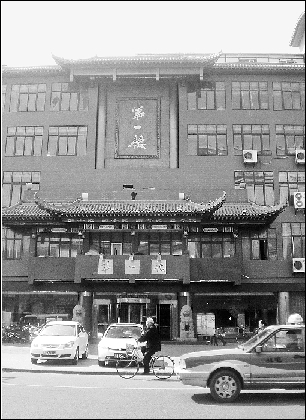

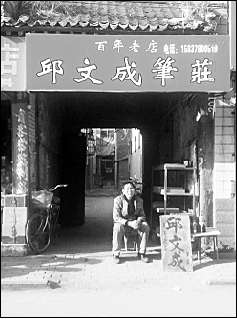

本报记者 李明德 文/图 核心提示 一座城市老字号的多少,与这座城市历史上的经济文化繁荣直接相关。 3月22日,河南大学礼堂广场,一场关于“汴梁之味应犹在”百年老字号展览展示,吸引了不少人驻足观看。这场别开生面的展览是该校大学生们通过3个多月的辛苦调查,整理出来的。他们渴望通过不同形式的展览宣传,唤醒大众对传统文化的记忆,关注保护百年老店及非物质文化遗产。 由此,一场关于百年老字号的“救赎”行动也拉开了序幕。 百年老店的生死存亡 午后,灿烂的阳光打在开封厚重的古城墙上,斑驳的光影碎片映射出历史的沧桑。 开封鼓楼,一条狭窄的胡同里,一位六旬老人守在一个简陋的毛笔摊位前,晒着太阳,茫然地望着步履匆匆的游客从他的视线中渐渐远去。 时光就这样,在你来我往中一点一滴流逝而去。谁也不曾注意,眼前这个毛笔摊位,已经在这个古城中存在了整整一百年。百年的风雨,百年的沧桑,镌刻下了几多故事。这个曾名扬四海的“邱文成笔庄”如今,走到了生死存亡的边缘。 提起邱文成笔庄,很多人都以为是创始人的姓名。其实这只是一个店名,但这个名字凝聚着制笔艺人对笔庄未来的美好期望。1884年,邱志和出生在黄河北岸长垣县的一个贫苦农家。迫于生计,他13岁便来开封跟随一位南方人学习制笔。勤奋的他很快掌握了制笔技术,而且平时要两个人一起干的干活儿和水活儿,他一个人就能干下来。在店中,他既是徒弟又是师弟们的老师。17岁那年,他向老师辞行,说是要回家侍奉年迈的父母。慈祥的老师早已看出他想自己奋斗创业的想法,故作严肃地对他说:“哪儿也不能去,你今后就在开封落户了。”其实老师已经给他在杏花园街找好了门店,并对他说:“毛笔代表文具,成代表成功,送你个字号,就叫‘文成’。”从此,“邱文成笔庄”的名号一喊就是百年。 当年,开封制笔的店铺有十余家。刚刚自立门户的“邱文成”,凭真材实料和质量逐渐成为开封有名的笔庄,店址也迁到了繁华的南书店街。 到了新中国建立初期,邱文成笔庄已由邱志和的小儿子邱信堂主持。此时,“邱文成笔庄”已经成为闻名豫东的金字招牌,多少有名望的书画大师案头上都可见邱氏毛笔。在前不久刚作古的邱信堂家中,仍然保存着祖传的制笔工具。这套自制的工具看后令人惊叹:木制的平板、竹制工具被汗水浸得油亮,铁制的刻刀刀背虽黑油油的,但刀刃仍雪亮如新。 据邱信堂的儿子邱宏修讲,每一支精美毛笔的诞生都要经过撕、沤、整、梳、绑、坠、装、焊等70多道工序。看着院里如实木车轮般大小绑成捆的竹笔杆,箱子里珍藏几十年的优质狼毫,再看看邱宏修已经变形的粗糙手指,不难想象制笔人的艰辛和坚韧。 邱文成笔庄于1956年公私合营被并入开封笔墨社,邱信堂和妻子也随之入笔墨社当了工人。后来,邱信堂又被调到文化玻璃厂、市灯泡厂。其间,邱信堂又被抽调出来,带着十几个人专门做毛笔。毛笔由市文化用品公司包销。“那时候,生产多少支毛笔,文化用品公司收多少,多少都不够用。”邱老先生告诉记者。 1985年,当时龙亭工商联的干部找到邱信堂,鼓励他将“邱文成笔庄”的招牌打出来。邱信堂当年5月10日重新挂出了“邱文成笔庄”的招牌。邱信堂与老伴此时已双双退休。从此,两人在徐府街面积只有十余平方米的小店一干就是20年。当时,很多书画家都到店里购笔。不管是名人还是普通学生,邱信堂都认真接待,制笔力求精益求精。邱信堂曾说:“我一辈子与竹子打交道,对竹虚心实的理儿明白得很。” 邱清鸽、邱宏修是邱信堂的大女儿和小儿子。邱清鸽从小跟着父亲学制笔,说起来也有30多年了。现在,用毛笔的人越来越少,笔庄的生意很清淡,而且由于笔店所在的区域即将拆迁,负责店面管理的邱宏修不敢再增加投入。 “其实,现在卖毛笔还没有直接将店面租出去划算。”面对两难境地,邱宏修说,“老店之所以还在维持,就是觉得笔庄是开封文化的一环,我守着的不单是祖传的手艺,更是咱开封文化魂,我不愿意‘邱文成笔庄’的历史在我这里结束。” 古城百年老字号现状 北京民谣唱曰:“头戴‘马聚源’,脚踩‘内联升’,身穿‘瑞蚨祥’,腰缠‘四大恒’。”老北京人的生活离不开老字号。 同样,在七朝古都开封,“第一楼”的包子、包耀记的糕点、王大昌的茶叶、张麻子的刀剪等等这些难以计数的老字号,也曾渗入了老开封人的日常起居。老字号见证了一个城市的历史,它本分、公平、货真价实的品格深受百姓信任,它背后的人文、历史、轶闻、趣事令人开怀,发人深省。 城市是皮儿,老字号是馅儿,有没有味儿,全在馅的功夫。 开封曾作为宋都,历经九帝,人口逾百万,富丽甲天下,繁荣达一时之盛。此后至民国时期,开封长期为河南首府或省会,名流商贾云集,涌现出了很多大商家,现在传承下来的老字号,大多肇始于清末民初。 鼓楼广场,开封市最为繁华的地带,闻名全国的开封夜市就在此处,这里老招牌特别多。又一新饭庄、第一楼包子馆、马豫兴桶子鸡、王大昌茶庄等老字号都坐落在这条街上,默默诉说着鼓楼街曾经的繁华。 老字号,是传统儒家文明和近代商业文明交合的产物,它面子上显出的是诚信经营,童叟无欺,骨子里透着的是义利、修身。因此,一座城市老字号的多少,与这座城市历史上的经济文化繁荣直接相关。 而传统的老字号,大都集中在传统日常生活的相关领域,如餐饮、小吃、刀剪、土杂等,开封也不例外,如又一新和马豫兴。 又一新饭庄称豫菜大师的黄埔军校,始建于1908年,原名“又一村”,被誉为正宗豫菜第一家,是当时官商名流出入的场所。1923年,康有为题写匾额。1945年,为纪念抗日战争胜利,更名“又一新”。 又一新之所以扬名海内,主要靠店里的一批烹饪大师。河南第一位特一级厨师、豫菜大师苏永秀,刀解一段10厘米的黄瓜后,可拉长到40厘米,就像编织的蓑衣一样。他还培养出了一大批名厨,像侯瑞轩、宋炳州、苏永书等,都被输送到北京,成为国家级名厨。 如果说又一新是正宗豫菜代表的话,马豫兴则是民间小吃的典型。清朝末年,马氏一族为躲避战乱从南京迁往开封,在南京板鸭的基础上,改进工艺,推出“桶子鸡”。桶子鸡系选用2~3年肋肉饱满、胸脯挂油、体型圆美的嫩母鸡为主料,不开膛而由右膀下开一小口,取出内脏,塞进经加工的荷叶,用高粱秆做架,放进老汤卤制而成,因其外形中空如桶,故名“桶子鸡”。其选料之精,单就填料的荷叶,既要结莲蓬,又未经霜打。百年老汤从不加水,三九天不上冻,三伏天不腐臭。1987年,取得“马豫兴”牌注册商标,现在真空包装的桶子鸡可以保存半年以上。 据开封饮食文化博物馆馆长孙润田先生的整理,开封共有老字号300多家,但生存下来的只有30余家。至今经营良好的像第一楼包子店、又一新饭庄等,历经公私合营、股份制改造,随着郑汴一体化和开封旅游业的发展,又迎来了新的机遇。有的老字号虽还在经营,但已难以为继。如位于鼓楼街42号的王大昌茶庄,1931年由王泽田创建,为三开间的两层楼房,系民国初年中西合璧的建筑,店内保存完好的12米长的大柜台,非常罕见。但此茶庄经营不善,如今面临拆迁的命运。包耀记糕点仅存一匾牌,原址已变成书店。 这些存活了百年的老字号缘何会没落呢?一位当地领导分析,老字号之所以难以继续辉煌,主要面临四重困境:首先是体制障碍。老字号原来大多数是国有中小型企业,普遍背负计划经济体制留下来的包袱,无法轻装上阵。其次,老字号基本上都是劳动密集型企业,产品附加值低,技术含量也低。再次是产权问题不断。许多老字号所有权和经营权分离,经营者放不开手脚,有不少老字号连商标都没有注册。最后就是城市建设与改造加快,常常让老字号挪位。 但在这位当地官员看来,老字号是开封一宝,它不仅见证了这个城市的兴衰,也是老开封人的情感归宿。开封规划在西城区建老字号一条街,提供良好的经营环境,减少税收,加大扶持力度;还计划将老字号的退休员工纳入社会养老体系,减轻它们的负担。老字号作为民族商业的精华,振兴老字号已被开封提上了议事日程。 百年老字号的“救赎” 老字号值不值钱?这是个问题。有人说现在导入一个全国性品牌,需耗资上亿元,因此声震八方的老字号很是值钱。有人说时下的老字号经营不善的居多,工艺落后,产品简单,管理混乱,产权不清,已经是明日黄花。支持者认为老字号本身就是块金字招牌,不能糟蹋了,需要发扬光大。反对者认为老字号能否生存,应该问市场,不要人为干预。 但是,不论怎么说,老字号在历史上和现实中总是客观存在,也总有其可贵处。那么,除了品牌价值,什么是老字号真正的财富? 中国经济史学会会长经君健曾说,老字号的存在动辄以百年计,之所以如此有生命力,在于它以诚待客。表现在生产环节,就是货真;表现在销售上,就是价实。货真价实,童叟无欺,诚信经营,这种商业文化发人深省。 有时这种诚信超乎想象,近乎传奇。100多年前,有位名叫陈其昌的商人开了家货栈,有个人在他那里存了一批货。结果一等十几年,那人再没去取。当有人劝陈其昌把货处理了时,陈不为所动。后来,那人的后代前去取货,发现完好无损。其实,从法律上说,十几年早就超出了存货的期限,陈其昌完全可以不承担保管的责任,但让他这么做的也许是道德上的责任感。 或许有人要问古代商人难道就不是为了赚钱?他们认为,道德云云,不过是沽名钓誉,是赚钱的手段。对此,一位受访者举了这样一个例子。 1887年,晋陕豫三省大旱,到处颗粒无收,持续3年,人畜饿死不知多少。由于无马可用,一位专门从事茶叶贩运的常姓商人损失惨重。但就在此时,他宣称要耗资3万两白银,修建戏台。周围乡亲,不论是谁,哪怕能搬动块砖头,就可以获得一日三餐,不致饿死。旱灾持续了3年,工程也持续了3年。最后花了多少银两,谁也没有计算。人们方才明白,修戏台是假,赈灾是真。而之所以不打赈灾的名义,是为了让受助的乡亲有尊严地吃饭,不认为是施舍。 这位商人认为,不能沽名钓誉,名誉和财富是日常修身的副产品,常姓家谱上有此人的一句话:持义如崇山,仗信如介石。而明朝人士王现,对修身和赚钱的关系说得更明白:夫士与商,异术而同心,故善商者,处财货之间,而修高明之行。是故虽利而不污,利以义制,名以德修。 在传统商人那里,经商赚钱不过是修身的一种途径,不能为赚钱而赚钱,更不能赚昧心钱。这种集诚信观、义利观、名誉观等于一体的传统商业文化和商业伦理,也许正为时下商人所缺失。 当西方人用严密的法律和契约规制商业交往中的各种漏洞时,我们老字号的创始人们,却用道德和人格的力量构建了同样有效的商业平台。学者余秋雨感叹道:买卖者之间尽管有法律保护,但空子很多,所以道德很重要。老字号往往是靠经营者个人的人格操守变成人际间的契约,又变成群体性的人格操守,成为商业的平台。 也许,这才真正是老字号留给我们的最大财富。所以,百年老字号的“救赎”再次引得众人关注。 开封“第一楼” 邱文成笔庄 |

| 3上一篇 |